こんにちは!

先月発売の雑誌「ショパン」に寄稿させていただきました。

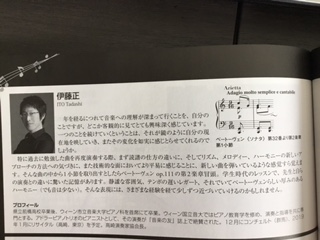

ピアニストの一言ということで、テーマは「この一小節」。どの曲からでも、思い入れのある一小節をとりだして紹介する面白い企画です。

そのときに書いた文章がこちら。

年を経るにつれて音楽への理解が深まって行くことを、自分のことですが、どこか客観的に見てとても興味深く感じています。一つのことを続けていくということは、それが鏡のように自分の現在地を映していき、またその変化を如実に感じとらせてくれるのでしょうか。

特に過去に勉強した曲を再度演奏する際、まず読譜の仕方の違いに、そしてリズム、メロディー、ハーモニーの新しいアプローチの方法への気づきに、また技術的な面においてより平易に感じることに、新しい曲を弾いているような感覚すら覚えます。そんな曲の中から一小節を取り出すとしたらベートーヴェンop.111の二楽章冒頭。

学生時代のレッスンで、先生と自らの演奏との違いに驚いた記憶があります。静謐な雰囲気、テンポの遅いレガート、それでいてベートーヴェンらしい厚みのあるハーモニー(でも音は少ない)。そんな表現には、様々な経験を経て少しずつ近づいていけるのかもしれません。

以上です。

続けて行くことの面白さについて書きました。他にも沢山の曲の候補はあって、ブラームスのヴァイオリンソナタなど、弦楽器との演奏では、ピアノでのレガート(なめらかにひくこと)の難しさが際立ってきてそれも候補でした。

ピアノは基本打楽器なので、弦楽器との発音の違いを超えて曲想を近づけることの難しさについて。

そして、タイトルの「発見」については、こちらも驚くことがありました。

8月は草津の音楽アカデミーに友人たちに会いに行くのが毎年の恒例となっています。ウィーンの音大の先生が多く、一緒に学んでいた友人たちもアシスタントなどとして活躍しています。

そこでピアノのレッスンを聴いていて、とても懐かしさを覚えました。言葉はもちろん、雰囲気も。そして何よりも、ピアノ演奏、音楽についての考え方が自分が思ってるものと本当に同じ!

ウィーンで勉強したからそれも当り前といえば当たり前なのですが、自分はもともと「教わるのが嫌い」な性格で(笑)、その上様々な国の背景のある先生方から教わったこともあり、それほどまでにウィーンの流れが自らの中にあるとは思っていませんでした。

それを発見したことは、驚きでもあり、また嬉しくもありました。

その他、音楽性と言葉との結びつきなどについても改めて色々と思ったので、また次回書きたいと思います。

tadashi